幽霊の道具|TOOLS OF GHOST Jun. 3–Jul.2, 2023

幽霊の道具|TOOLS OF GHOST Jun. 3–Jul.2, 2023 幽霊の道具|6人の写真家によるグループ展

TOOLS OF GHOST

本展は宇田川直寛さんと横田大輔さんという二人の写真家と、彼らのお声掛けによる計6人の写真家によるグループ展です。「幽霊の道具」という奇妙なタイトルが付けられていますが、ここで言う「道具」はカメラではなく彼ら、つまり写真家たちを指し、そして「幽霊」の意味するところは、外界あるいは対象です。

「モノ〔対象〕が私たちのことを考えている」という哲学者ジャン・ボードリヤールの写真論は、前展「写真鉱山」の主要なコンセプトでしたが、本展もまた同様のコンセプトを継承しています。自身が「写真に突き動かされている」と感じている宇田川・横田両氏が、その意味でシンパシーを感じる作家を人選するという企図は、まさにそれを示しています。

6人の作家の代表作を展示する、いわゆる網羅型の展示ではなく、写真の現在形のひとつの様相を微分するような試みです。是非ご高覧下さい。

【出品作家】

宇田川直寛|Naohiro UTAGAWA

草野庸子|Yoko KUSANO

濵本 奏|Kanade HAMAMOTO

古田直人|Naoto FURUTA

横田大輔|Daisuke YOKOTA

渡邊聖子|Seiko WATANABE

宇田川直寛

《またまた、法》と、宇田川直寛らしい軽妙なタイトルのついた作品群は、自身の家庭にある食品のパッケージや、まだ幼い子供がいる家庭ならではの、雑然としていながら、それでいて宇田川自身が「自分が何者であるか表明できる対象」を丁寧に撮影し、それをアクリルにUV印刷するところから始まります。それを知育パズルのような形に成形したパーツを組み合わせ、レジャーシートに見立てた巾着袋に乗せるインスタレーションです。それぞれの巾着袋には、クネクネとした黒い曲線が刺繍されています。これは、子供が食べこぼして床に落ちたパスタのシェイプを、トレースしたものだと言います。

宇田川にとっては、知育パズルや床に落ちたパスタの形が、文字のようにもに見える。その文字は何かの啓示かもしれない。しかし自分にはその啓示が何なのか、どこから来るのか知る術がない。そして日常の育児や躾に於いても、その規範はどこから来るのか? 日々何処からともなく次々にやってくる「法=啓示」を、宇田川はこの作品の動機にしています。

――――

草野庸子

(2023年2月のステートメント)

2022年秋、タイに行った。私の生まれ故郷であり、父と母が出会った地でもある。街をうろうろして写真を撮ることが多い私は、バスで色々なところに流れてみようと思っていた。だが、ここはバンコク。全く時間通りに来ない。滞在中の1/3バスを待っていたと言っても過言ではない。

鞄にフィルムカメラ3台、8mm ビデオカメラを詰め込み父の手記数冊、小脇に2リットルの水を抱えだくだく汗をかきながら、来るか来ないかもはっきりしないバスを待つ。ひっきりなしにクラクションが鳴り響く。

父の形見分けで譲り受けた机の奥から出てきたしわしわの100バーツは、1990年からタイにきているという宿のオーナーも見たことがないと言っていた。銀行でも対応してもらえず、のちに調べたところ1978年発行のラマ9世であった。

P.オースターが父親を亡くしてから書いた自伝的小説である「孤独の発明」。

第一部”見えない人間の肖像”、二部”記憶の書”によって自分のわからない部分が随分救われた。

残されたジャケット、木の学習机、サービス版プリント、日記、殴り書きの原稿用紙 すべてが近しい幻影である。書かれた言葉と書かれなかった言葉、撮られた写真と撮られなかった写真。

見えないことのまわりを回り続ける。上下に揺られながら、窓の外をみる。

車の間を縫うように走る原付の赤いテールランプは街の蛍のように思える。花の顔は全て誘うようにこちらを向いていて手前で反射するシャークミラーが亡霊を誘うように光る。

――――

古田直人

地元秩父と各地で巻き起こるさまざまな災禍、そして写真。古田直人を突き動かす「幽霊」の気配は、手製の本に垣間見ることが出来ます。解体したその本を中心としたインスタレーションです。(以下宇田川直寛とのメールのやりとりから引用)

この本をまとめた土台には災害がありました。訳のわからない宇宙のなかに、無数の星がある中で地球と呼ばれる星がある。地球もわけのわからないものです。いつ災害や地球自身が地球を滅ぼしかねない中で、その危険(災害)が起きた時に何かの形であるいは形にすらならない形で現れるのが表現なのではないかという前提に立っています。

自分が住む秩父に節目節目に起きた災害を軸に一人の生き物として現れたもの(写真)を展開していきました。人間文明は自然を克服してきたことが進歩と言われてきました。今回のコロナ(自然)は僕個人としては克服できないと感じています。

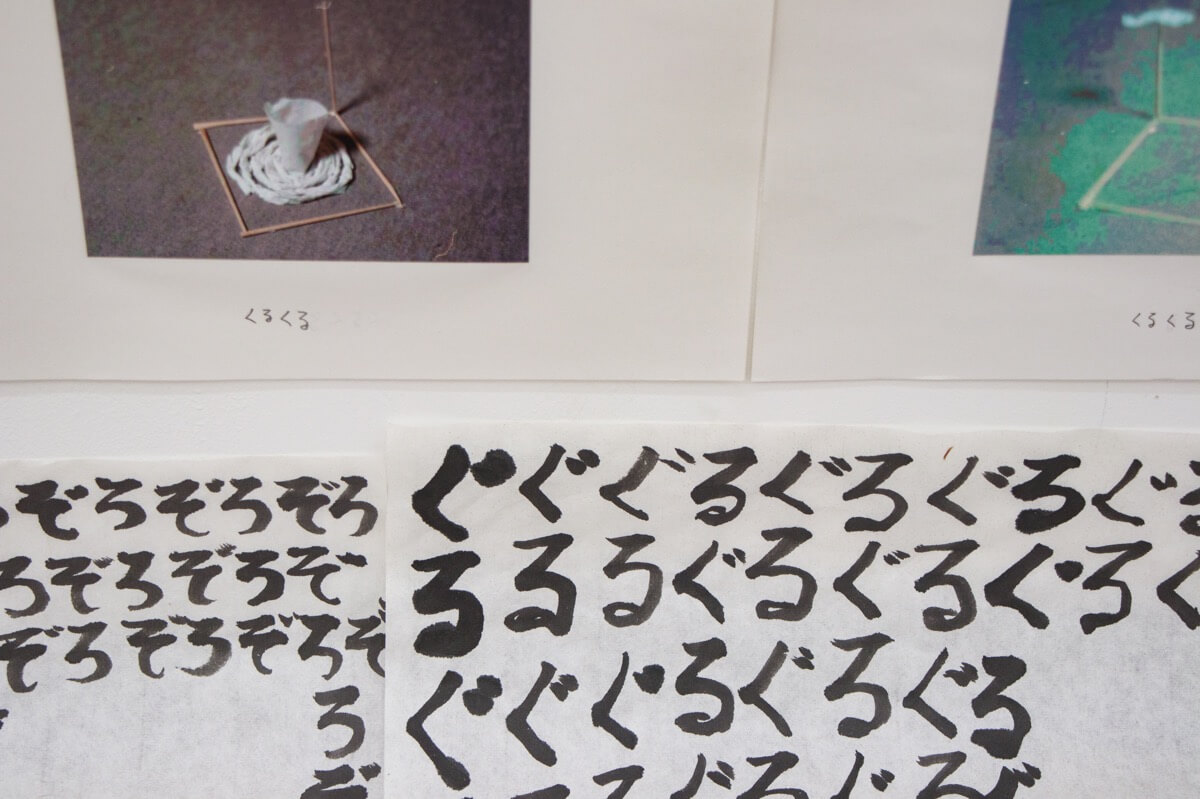

遠い未来を想像したときに、写真は物質的にも写真的にも消えると思いました。写真の消滅へ向けての過程を写真集にしました。最後は写真が消えて、空洞の周りをオノマトペの音だけが、残るという本になりました。

(床置きの押し花の作品について、本人のツイートより引用)

2022年大晦日。市内の個人商店の窓越しに可愛い 小物置きの座布団が目につき、購入するために店 内に入った。目当ての物を持ち店内を見ながら歩 くと、額縁に入った押し花に心動かされた。コロ 禍で見たどんな作品よりも圧倒された。店の人 に話を聞くと父が趣味で作ったとのこと。そして 父が亡くなったことも知った。コロナ禍で制作したのが一目瞭然だったが詳しくは聞かなかった。 撮影の許可を得て写メとフィルムカメラで撮らせ て頂いた。たまたま入店しなければ誰にも見られ なかったであろうことは想像できた。そして、市井の人々の家の中に日本中に、世界中にどれ程あるのだろうか。

――――

濵本奏

濵本奏は、シリーズ《vanishing point》からのサイトスペシフィックなインスタレーションです。

この作品には2つの階層で構成されています。まず第一に「夢の像は実際に視覚体験した何かである」として、知人に見た夢に近い画像を送ってもらい、それをミクロレンズで分割撮影し、プリントしたもの。そしてそれを、ドライブ中に偶然発見した廃墟などでゲリラ的に展示し、その状況をさらに撮影し出力するという2層です。

そしてタイトルの「vanishing point(消失点)」の示唆するところは、こうした廃墟での鑑賞者不在の展示が、人々の認識や関心が消失するギリギリの限界領域での行為であるということ、そして一次作品のソースである「夢」の記憶もまた、時間と共に消失するということもあるかもしれません。写真によって消失点の先にまた作品として別の現実世界が広がっていく…。量子物理学者が唱える「ブラックホールの事象の地平面の先には、別な宇宙があるのではないか」と言う説ともどこか重ねってきます。

――――

横田大輔

作品性の高いZINEを携え、単身海外のフェアに乗り込むなど、独自のアプローチで、すでに内外で確かな評価を獲得している横田大輔は、本展の企画において宇田川直寛と共に中心的な役割を果たしています。

横田の写真制作は、アナログ/デジタルの境界を躊躇なく横断し、感光乳剤の用法や現像手順の撞着、印画紙に限らず、ガラスや映像など多様なメディウムへのアウトプット、また機材のカスタマイズなど、光を受容させる複雑なレシピの上に成り立っています。

何かに導かれるかのように的確なプロセスを経て、まるで鉱物が研磨された後に美しい姿を現すように、世界の内奥に予め潜んでいた根源的な美が、時空を超えてイメージとして出現するのです。そのイメージは極めて絵画的な――例えばマックス・エルンストを思わせる――奥行きがあり、スキャンや現像といった、比較的二次元的な作業の集積から、こうした抽象絵画のようなイメージが出現することは、まさに神秘的であると言えるでしょう。

――――

渡邊聖子

写真の平面作品だけでなく、詩作や空間と身体を伴ったパフォーマティブな表現にまで拡張する渡邊聖子。本展では継続的に取り組んできた花のシリーズから平面作品を出品しています。

一年の中で、夏至はもっとも生命力が高まる日であると考える渡邊は、毎年その日に撮影します。枯れた花は生きてはいないが、死んでもいない。夏至という特別な日に、それを逆さまにして撮影することで意味が転倒する。枯れた花にもう一つの「生」をもたらせるのではないか。生と死を二元論的にとらえるのではなく、その中間へのしなやかな思考、そしてスピリチュアルとフェミニズム。その作風は、どこかジョージア・オキーフを思わせます。

額の設えは、渡邊が「気が合う」というフレームメーカーと共に見立てた、ユニークピースとしてのセットアップです。