写真鉱山 Apr.29—May.26,2023

写真鉱山 Apr.29—May.26,2023 グループ展「写真鉱山」

対象(オブジェクト)の非現実化と写真

2023年4月29日(土)—5月26日(金)

5/25(木)・26(金)通常営業 13~19時

27(土)休業

28(日)日曜営業13~17時

本展はたんに写真のメディウム的な拡張性を求めるのではなく、主体/客体の問題など、写真と実在論についての考察を試みるものです。

揚妻博之|Hiroyuki AGETSUMA

②-③ポエジーと神秘性を色濃く湛える映像インスタレーションと、近年は油画の評価が高まっている作家です。ベルリン時代のスプレードローイングと、偶然それに呼応するように見えるスナップ写真を組み合わせたプレゼンテーションです。以下のテキストは前回個展「A Heart」のステートメントより抜粋。

川を暫く眺めていると詩人の声が聞こえたり、海を眺めれば遠いところから時空を越えて、ある亡骸が流れ着いてくるように思える。或いは、亡骸が自分なのかもしれないと思う。10日前に撮影していた隣国のある場所を、陽が落ちる直前、飛行機の窓から偶然見つけた。砂嵐なんか微塵もなく、青く光る地形だけが静かにファインダーに映った。度々、自己同一性が曖昧になる。もう亡くなった私のヒーローや小さな革命家たちの魂を引き継げるかもしれないと思っていた。しかし、自分のハートは一つしかなく、代えはない。だから、明日の光を浴びて、ハートを暖めることしか出来ない。

池上直哉|Naoya IKEGAMI

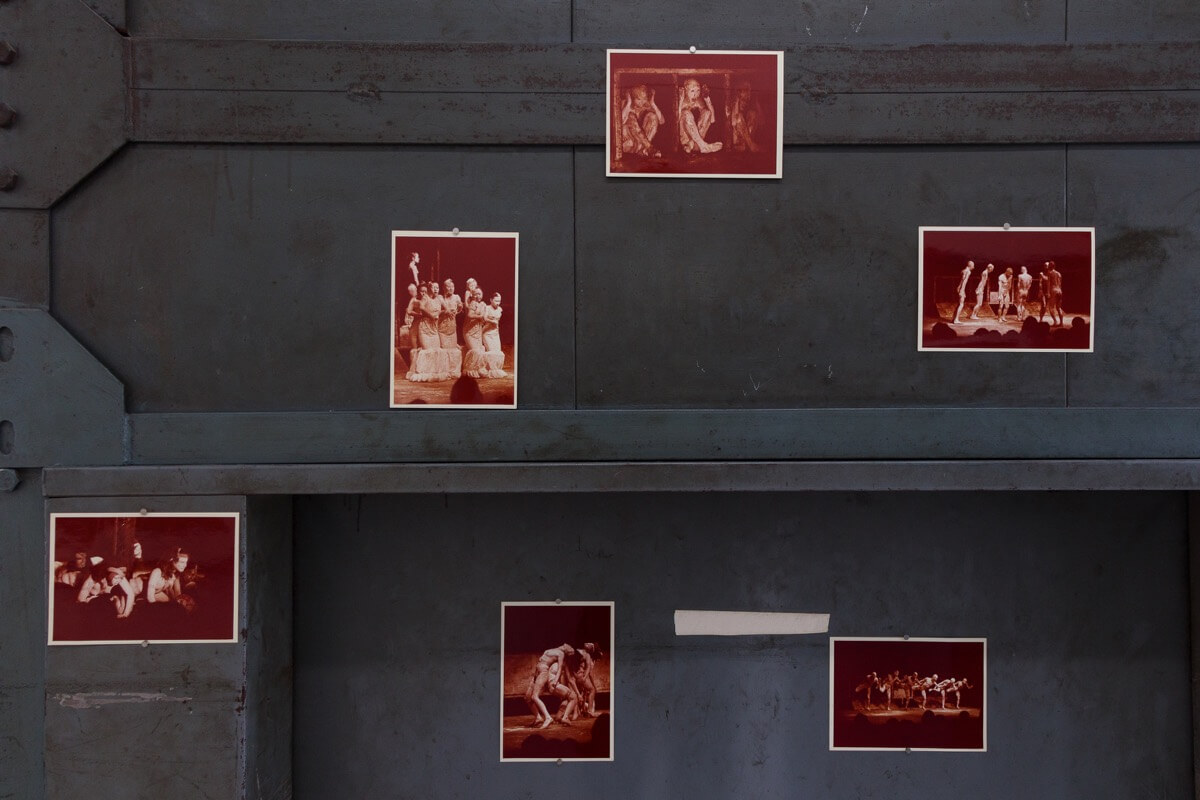

④舞台写真家として現在も第一線で活躍する池上直哉のキャリアは、1977年舞踏家・大野一雄との出会いから始まります。本展への出品作品は、1977年室伏鴻演出による「舞踏派背火/常闇形」という演目の記録写真です。

写真には記録という主要な機能がありますが、この写真は、1980年頃作家自身が現像・プリントした際はカラーネガからのカラープリントです。経年の変化で、不思議なガーネットのような色に変化していました。過去の記録が変色し、イメージだけが絶え間ない現在の生成として、中今(なかいま)に存在しています。

宇田川直寛|Naohiro UTAGAWA

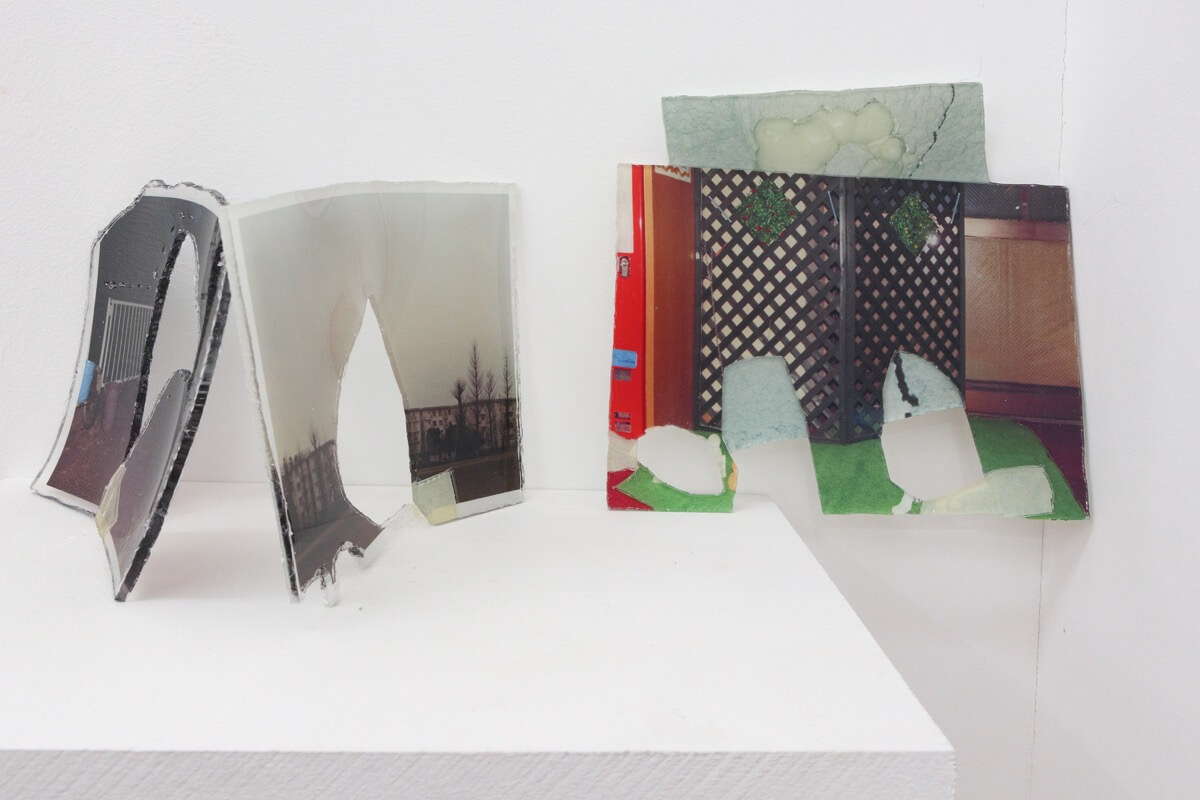

⑤-⑦諧謔性と深遠な思考。独特な表現話法を持つ宇田川直寛は、「どうして私は作品を作れるのか?」という問いを分節し、正しく間違えながら解釈するプロセスを作品化しています。*前回個展

インスタや画像修正アプリの留まるところを知らない増殖によって、美的に飼い慣らされた私たちの視覚環境は、もはや陳腐で自閉的でさえあります。宇田川直寛は、そうした状況を尻目に、「既に美的なもの」の外側にある未開の領域に、確信的にアクセスしようとしています。

本展では、「マズイマズイ」=撮影時に上手くいかなかった写真と、「ウマイウマイ」=出力時に失敗した写真という2つのシリーズから、どうしたら正しい写真になれるか、というお題を課し、写真にその練習をさせてみようという試みです。アクリルにUV印刷、カッターと熱で加工。2次元と3次元の中間から、正しく2次元に戻りたいそのプロセスと理解できる作品です。

金村 修|Osamu KANEMURA

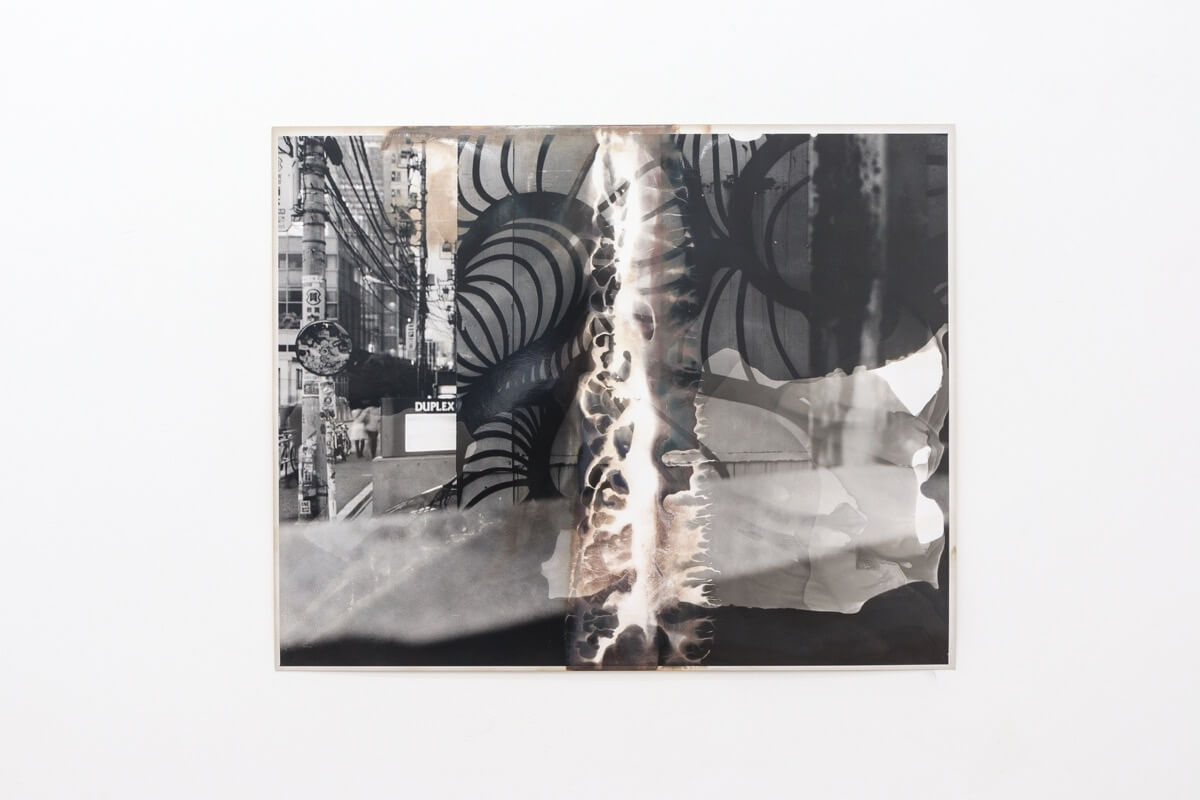

⑧タイトル「System Crash for Hi-F」はMerzbowの「Great American Nude / Crash for Hi-Fi」(1991年リリース)から引用。安く売られていた期限切れの16×20のRC印画紙に、あえて部分的に定着液を先に塗布してから現像。出現するイメージの一回性。

⑨2007年のCohen Amador Galleryでの個展に際しニューヨークに滞在中に、ジョナス・メカスと会い、メカスの行きつけのレストランでポートレートを撮影。メカスと金村のカメラ。双方に通い合う眼差しに、一期一会の信頼関係が感じ取れます。

小松浩子|Hiroko KOMATSU

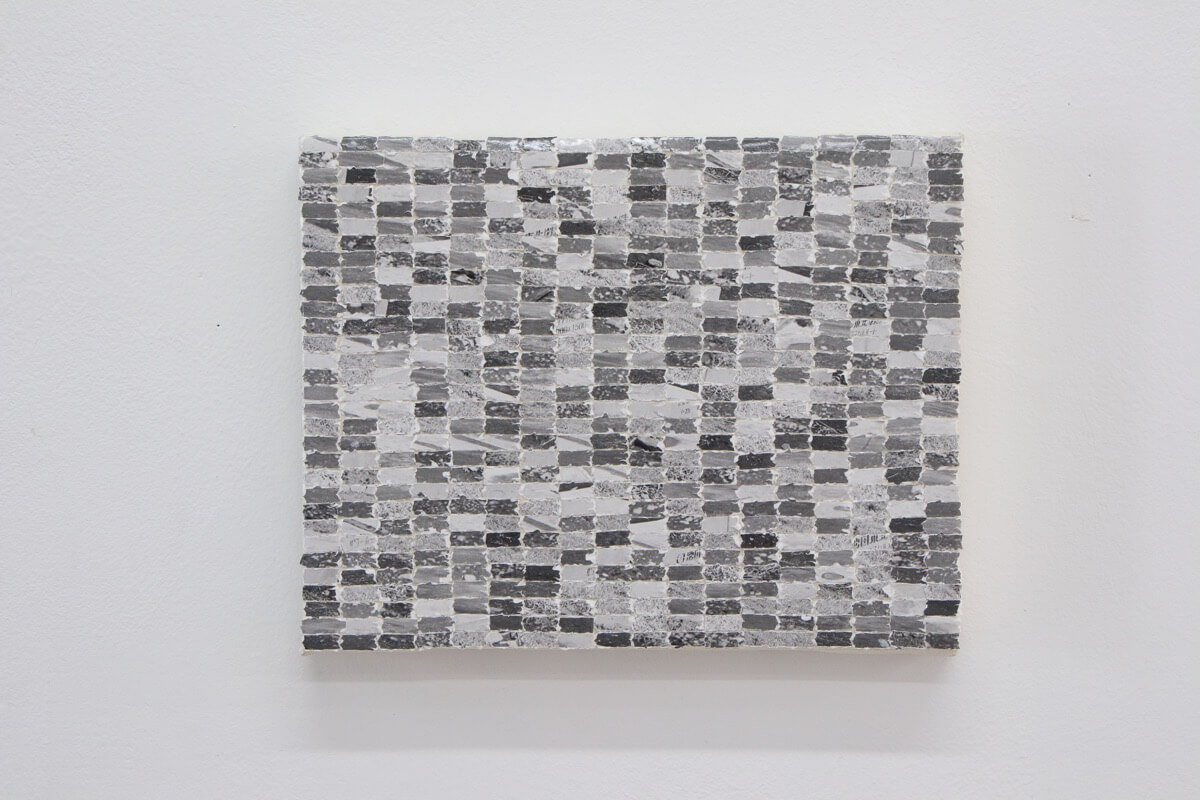

⑩3.11の福島の惨状を撮影し銀塩プリント。それをシュレッダーに掛けた後、断片を拾い集めてF0号のキャンバスにマウントした作品です。よく見ると数字が見えます。トラウマティックな記憶・経験を断片化し抽象化する、いわゆる「喪の仕事」のようでもあります。

迫 鉄平|Teppei SAKO

⑪自身のTumblrへの投稿スナップから作品化したシリーズです。剥き出しの構造物とその空隙、広告やサイン、落書き、道に捨てられたキッチュなパッケージ、アスファルトの水たまりやガラスの反射、夜間の過剰な照明など、人工物と自然が無節操に交差する積層とその断面のような、言わば資本新世の異形が、画面中心だけでなく辺縁に立ち現れるのが迫鉄平のスナップの特徴です。*前回個展

認識主観という、言わば人間のOSのようなものが機能するとき、カメラが行うのは人間の「眼」の代行です。その時写真に現れたイメージは、前景である中心付近の対象と背景とに大別されてしまいます。しかし、迫鉄平のスナップでは――ジャン・ボードリヤールの写真ががそうであるように――独特の身体性をもって認識主観が抑制され、画面辺縁のイメージが未処理のまま、「完璧に自明の存在」としての世界が可視化されるのです。

塩田正幸|Masayuki SHIODA

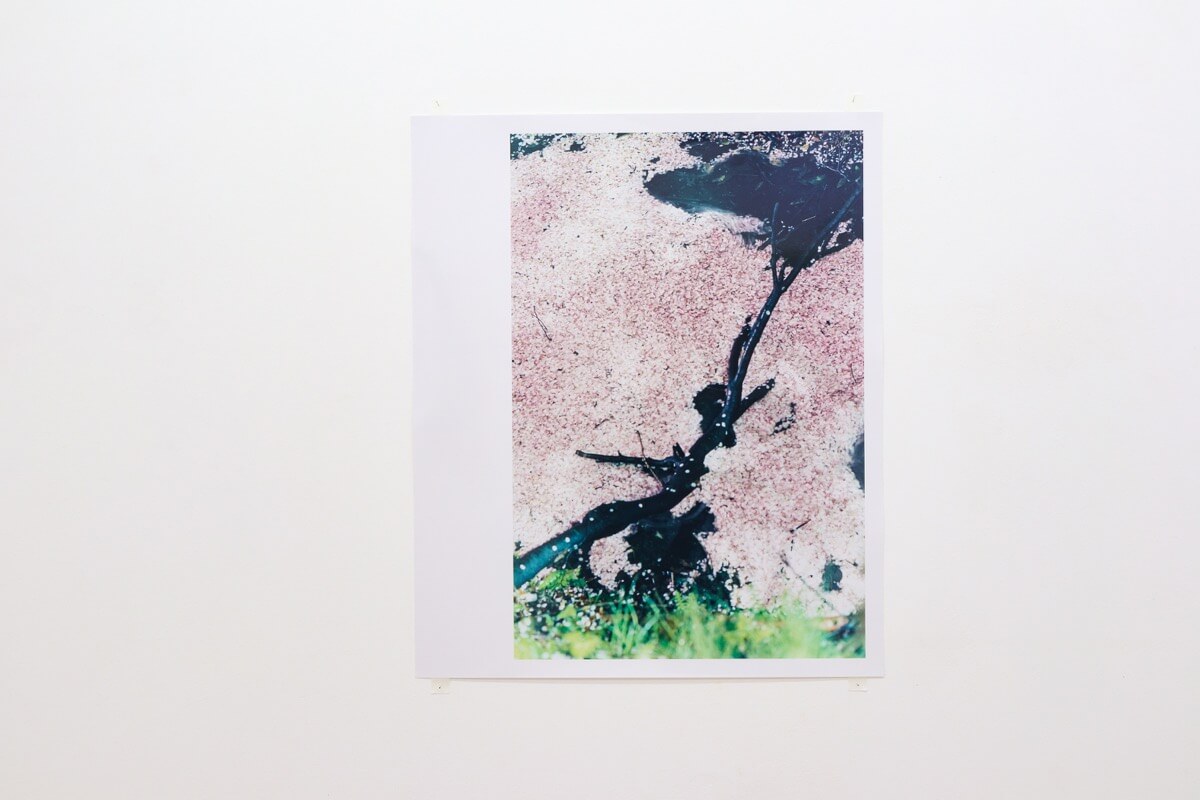

⑫-⑬ジム・オルークやPhewのCDジャケット、音楽雑誌やカルチャー誌で活躍する塩田正幸は、独自のスタンスで制作活動を続けています。同時進行する複数のシリーズから、植物の美しいカオスに埋没する「迷藪 -meiso-」の2点。

川の奔流は花筏によってその姿を現し、枯藁もまた陽光を黄金に反射させます。偉大な自然の力と、小さな存在である植物との相互の関係性に、撮影者という第3項が加わった3者の関係が現出したのが、これらの写真だといえます。

田中和人|Kazuhito TANAKA

⑭暗室内で引き伸ばし機の色調調整を駆使しながら、多様な色に感光させた印画紙のストックを作ります。次にキャンバスにアクリル絵具を筆で置いていきます。そして先ほどの印画紙のストックから絵具に呼応する色を選び、千切って対置させていきます。

写真とは何かの写真であるとするなら、この作品はそもそも写真なのでしょうか? 写真と絵画の両義的な意味を持つPicturesというタイトルのシリーズがその問題提起を象徴しています。

そして、作品を覆うアクリルボックスも重要です。これは作品の保護という意味合いだけではなく、私たちが普段パソコンでファイルをフォルダーに格納するように、抽象化という概念も孕んでいます。

角田俊也|Toshiya TSUNODA

⑮角田俊也はフィールドレコーディング(時には人体の録音)の作家として知られています。ある特定の場所にシンプルなコンタクトマイクを設置し、その場所(空間)の潜在的な音と波動を採集していきます。2020年のスプラウトキュレーションでの個展では、膨大な自然音のアーカイヴから抽出した子音の成分と、人声の母音をそれぞれ左右のスピーカーから発生させ「声」に聞こえるというインスタレーションを発表しました。本展では視覚言語を用いた作品を出品。1990年に陽光とその陰影を撮影したポジフィルム100枚を、プロジェクターで自身の掌をかたどったパラフィンの支持体に投影していきます。「自分と世界がどのように関わるか」という中心的な関心は、録音の作品と通底しています。官能的な色彩の光と影と、プロジェクターの無機的な機械音のコントラストが、独特のプレゼンスを持つ作品です。以下作家自身のコメント。

陽光の反射を撮影し、フィルムに定着された影を人工の光によって戻す。戻されたところは私の身体の型の表面。これは主体と対象がデカルコマニーのように分けることができないことを意味している。僅かな時間、景色がパラフィンの塊に留まる。

藤本 涼|Ryo FUJIMOTO

⑯タイトルの「landfall」とは、辞書に拠れば、「航海(または海を越えた飛行)後、初めて海から陸地を認めること」とあります。観光地で撮影した写真から背景を取り除き、記憶と理想でセットアップした新たな観光地の写真をフィルムで撮影する。それは初めて訪れる場所の景色になります。同タイトルの作品集から1点。

⑰2021年のスプラウト・キュレーションでのグループ展「事象の浜辺」に出展した作品を再掲。はがき大くらいの消しゴムをスライスすることで凸と凹が対発生します。どちらがをポジティヴとすれば片方がネガティブに、そのどちらかは確率的です。そしてその2つを合わせればその凸凹は共に消滅します。極端なサイド光で陰陽を撮影する。光を正面にすれば陰陽もまた対消滅します。二元論的な対発生と対消滅。同タイトルの作品集から1点。

与田弘志|Hiroshi YODA

⑱60年代に渡英。ファッションと広告の前線で今も活躍する与田弘志。1985年に自主的に制作したいわゆる「モノボケ」の物撮り写真集「TEA FOR TWO」から3点。

哲学者でありその写真と写真論が再評価されるジャン・ボードリヤールの「撮られたがっているのは世界の方だ」という挑発的な言説に則れば、こうした物撮りはどのように理解されるのでしょうか? 撮影者は時にカメラの向こう側(世界)に回り、アングルやライティングの調整を何度も行います。それは、撮られたがっている世界に呼び止められるどころか、巻き込まれることを意味します。つまりそこでは主客が境界を失い同化する瞬間なのかもしれません。そしてこの写真のフェティッシュな可笑しみは対象に備わるのか、それとも私たち自身の何かが発動するのか、どちらでもないのか…これらの写真はそんなことを私たちに問いかけています。