かんらん舎・ 大谷芳久の手探り Jul.23—Aug.08, 2021

かんらん舎・ 大谷芳久の手探り Jul.23—Aug.08, 2021 かんらん舎・大谷芳久の手探り

藤牧義夫《赤陽》の原寸トレースとトニー・クラッグの作品系統樹を中心に

企画:角田俊也

7月23日(金)—8月8日(日)

金・土・日のみ 13:00–19:00(月–木 休廊)

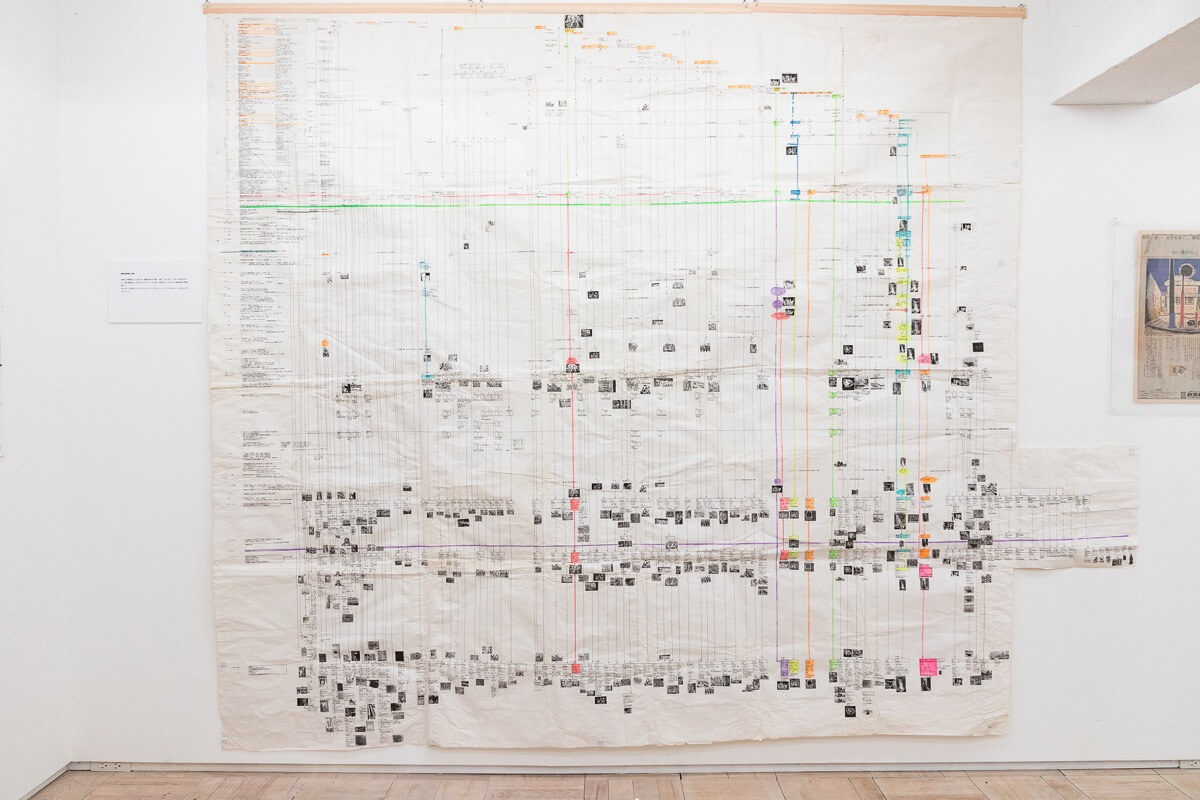

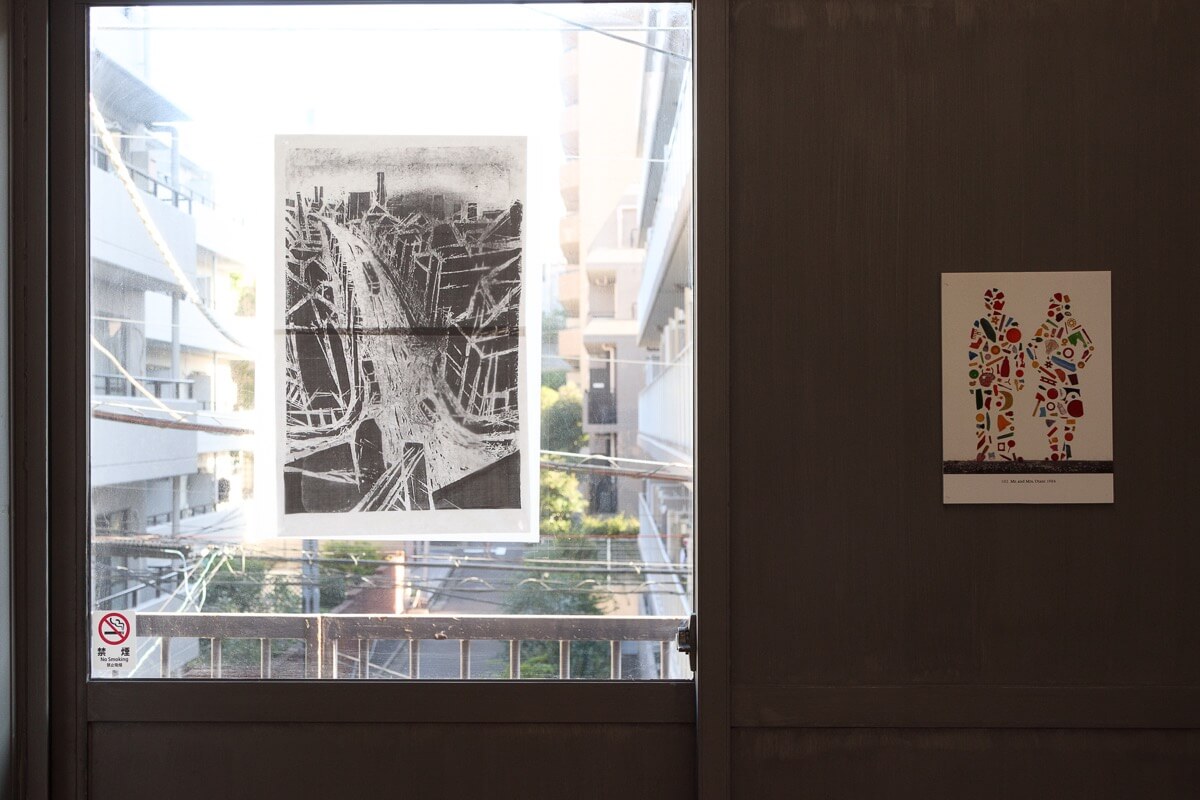

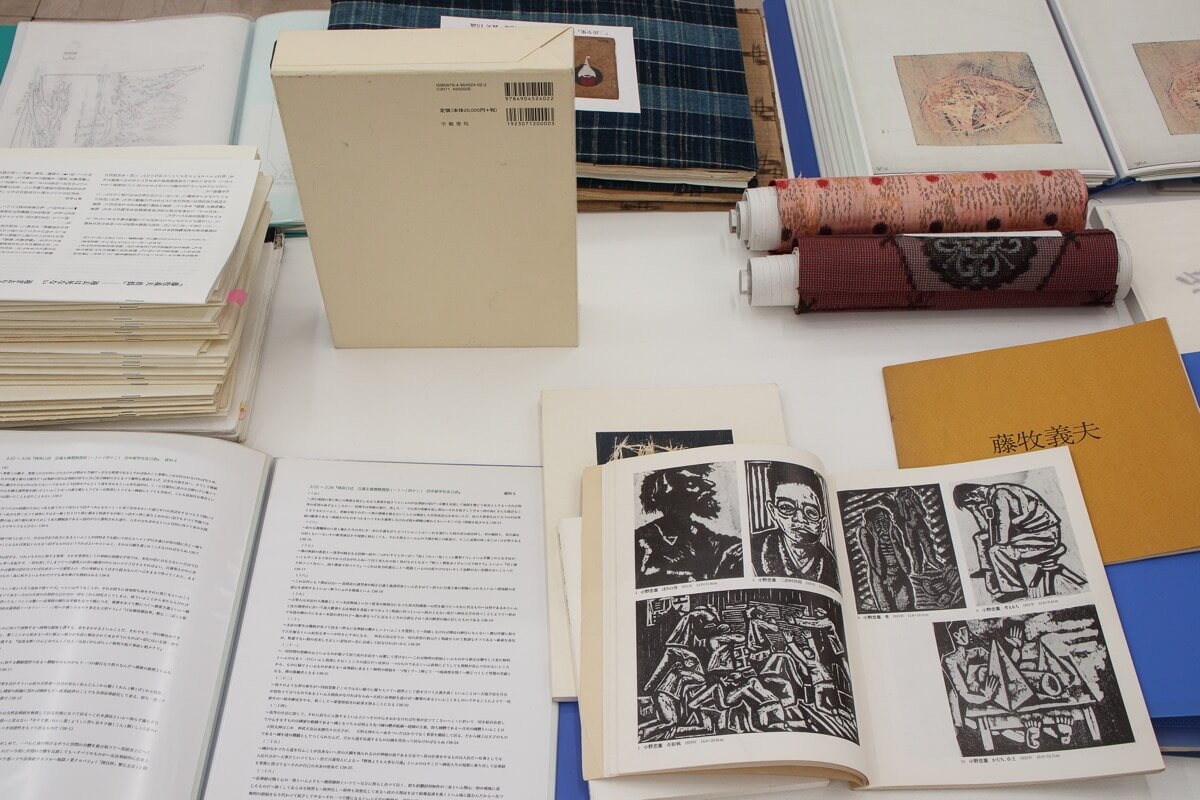

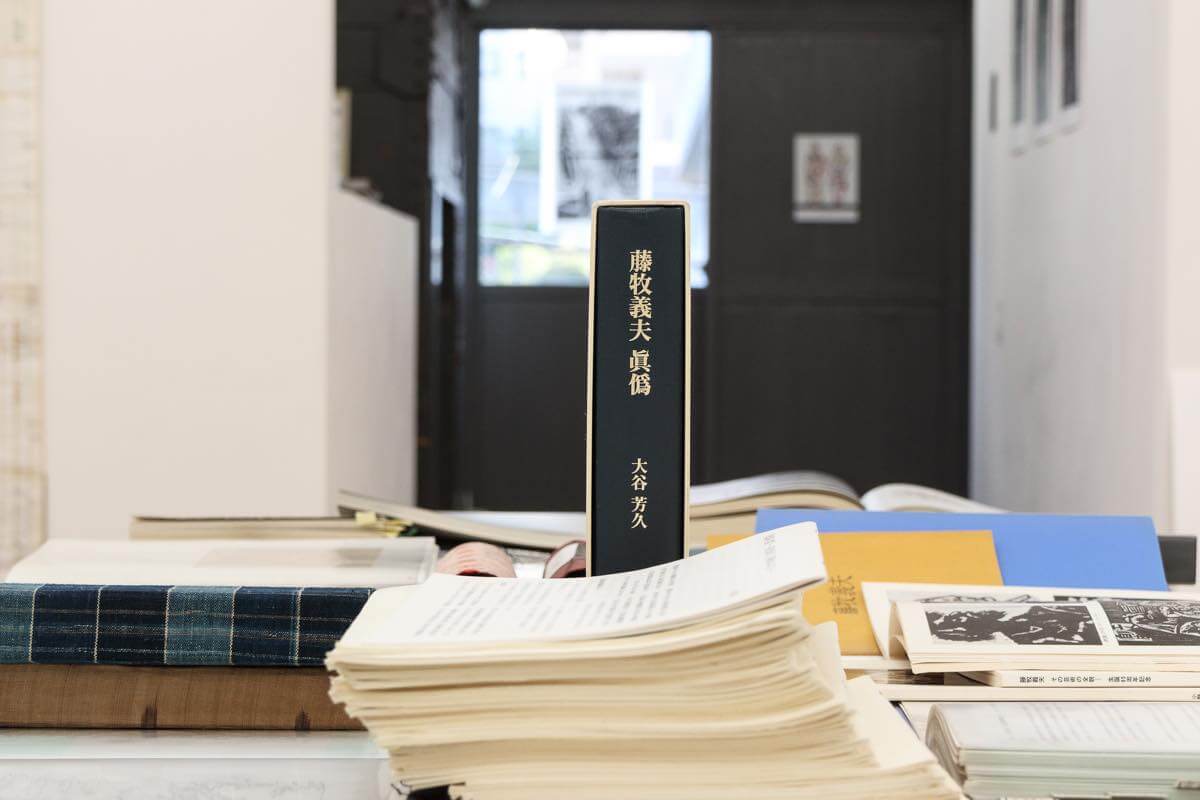

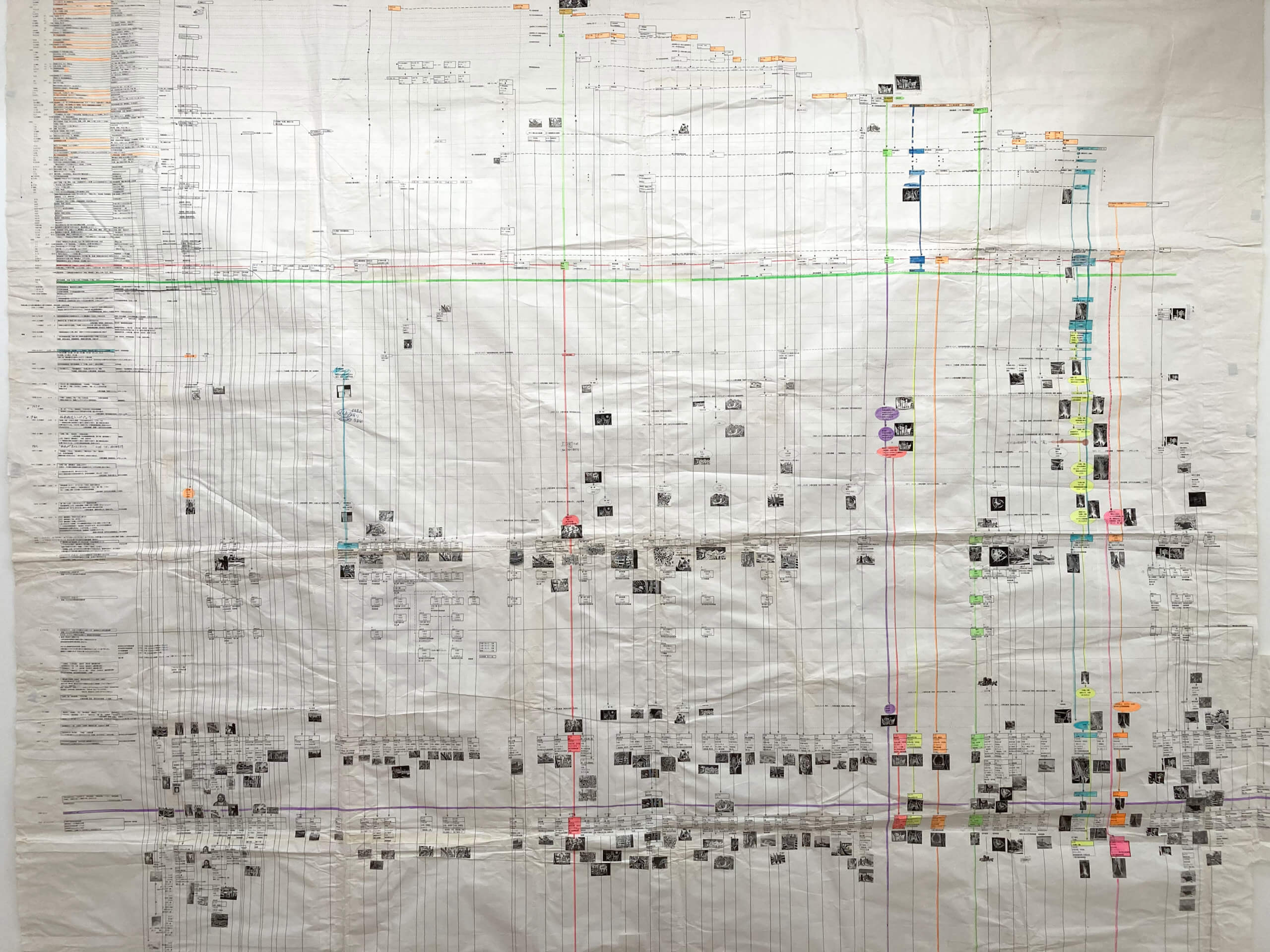

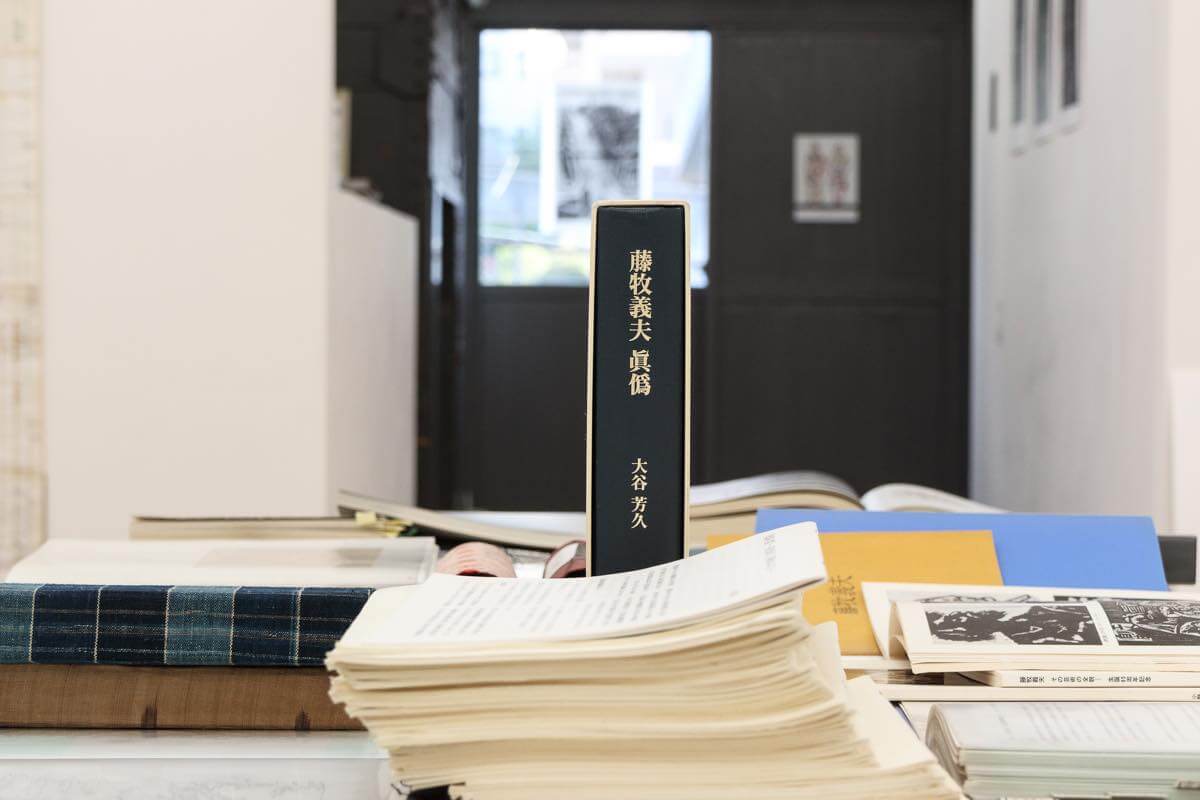

私は大谷芳久より藤牧義夫に関する調査資料一式を譲り受けた。本棚2台に収まる多種の書籍と資料の中に藤牧版画をトレーシング・ペーパーに原寸大でトレースしたものがある。特に制作過程に謎が多い《赤陽》は何枚も執拗にトレースされていた。その筆致は大谷が藤牧の対象に向けた視線に肉迫しその制作意図を手探りした跡である。また藤牧作品の、真作と偽作を含めた発表を時系列で追ったエクセルによる表は、広げると6畳を超える巨大な紙面となった。藤牧版画には多くの偽作が含まれている。これを11年かけて検証した渾身の著作が『藤牧義夫真偽』である。その執筆の背後にある大谷の驚くべき作業を目の当たりにして私は戦慄した。大谷は版の間に封じ込められていた制作の鋭意を、時空を超えて自らの手で掴むと同時に、偽作の歪んだ作為をもあぶり出し、藤牧作品を覆っていた雲を消し去った。

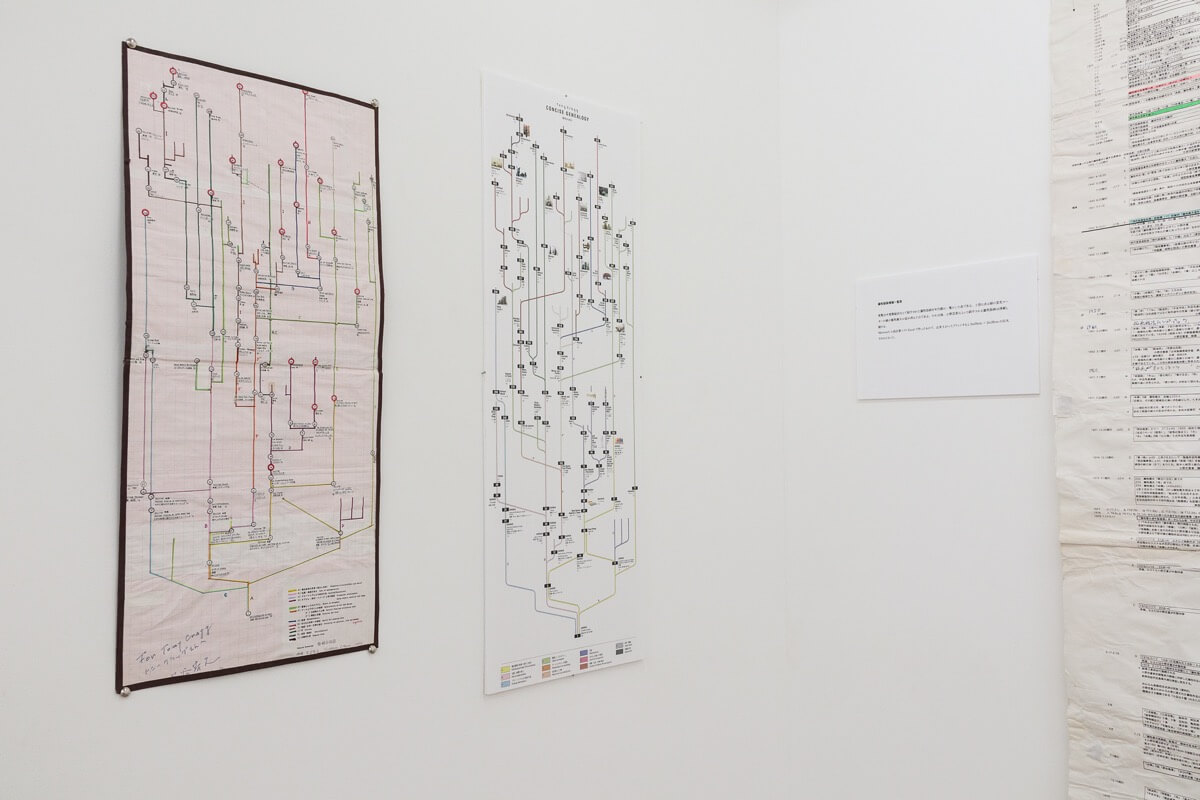

1997年に豊田市美術館で行われたトニー・クラッグ回顧展時に制作された作品系統樹の原本がある。これは大谷がトニーの作品集に掲載された全作品を分析し、その流れをひとつの図にまとめたものである。或る一点の作品から生態の進化のように枝分かれする系統樹は、トニーの制作哲学を時系列で手探りした跡である。トニーは全長2メートルの図に絶句し1時間凝視したという。

ここまで作家を自ら手で追求した人間が果たして他にいるだろうか。私はこれらの手探りの跡を、芸術制作を志すすべての者の目に入れたいと考え、このたび展示することにした。(角田俊也)